■月の模様といえば?

月には白っぽい(明るい)ところと黒っぽい(暗い)ところがあります。満月の時に黒っぽいところをつなげるとうさぎのような模様に見えることから、日本では古くから親しまれてきました。海外ではロバやカニに見たてている地域もあります。

■月に模様があるのはなぜ?

月の模様は、月の岩石の種類の違いによるものです。黒っぽく見える部分は「海」と呼ばれる部分で、玄武岩(げんぶがん)、白い部分は斜長石(しゃちょうせき)でできています。玄武岩は黒っぽくて重く、斜長石は白っぽくて軽いという特徴があります。

月が誕生してしばらく経ったころに巨大な隕石が衝突し、地表が大きくへこんだクレーターができました。その衝突の時の衝撃によって月の内部からマグマが噴き出し、冷えて固まったことで黒っぽい玄武岩となりました。こうして月の海ができたとされています。

▲月の模様の名称

■月のかたちが変わって見えるのはなぜ?

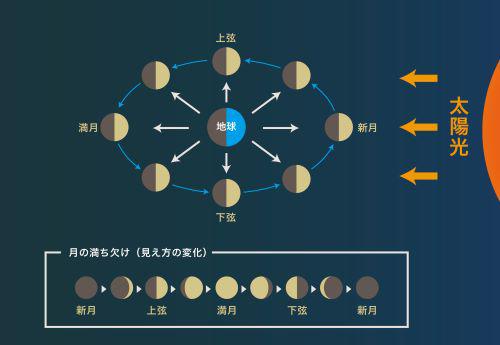

月は自分で光ってはおらず、太陽の光を反射して光って見えています。そうすると、地球に対して月がどこに位置しているかによって月への光の当たり方が変わり、月の形が変わって見えるのです。

なぜ光が当たる部分が変わるのかというと、これは月の公転によって起こります。月は地球の周りをぐるぐると回っており、この回転のことを公転と呼びます。

図:月の公転と満ち欠け

太陽の光が当たるのは、必ず太陽側の半分のみです。その照らされている面がちょうど地球に向いている方であれば、地球からは満月としてみることができます。一方、照らされている面が地球とは反対側であれば新月に、真横を向いていれば半月に見えます。

このように月と地球の位置関係によって月の形が変わって見えることを、月の満ち欠けといいます。